弁護士法人いたむら法律事務所の

解決事例

解決事例

交流のない亡異父兄弟の債権者から突然の通知。相続人調査の結果、相続放棄をした事例

事例 依頼者 50代男性 相続人 1人 相続関係図 遺産総額 不明 解決方法 相続放棄 解決ま...

解決事例

先順位相続人の子が再転相続人として相続放棄をしたため、相続放棄ができた事例

依頼者 50代男性 相続人 2人 相続関係図 遺産総額 不明 解決方法 相続放棄 解決までの期...

解決事例

子どもがいないと思っていた姉の死後、実は子どもがいることが分かった事例

子どもがいないと思っていた姉の死後、実は子どもがいることが分かった事例 依頼者 80代女性 相...

解決事例

亡父の遺産を相続人全員で相続放棄した事例

亡父の遺産を相続人全員で相続放棄した事例 依頼者 40代女性 相続人数 3人 相続関係図 遺産...

解決事例

特別の事情により、相続が発生したことを知って、3ヶ月が経過した後、相続放棄した事例

特別の事情により、相続が発生したことを知って、3ヶ月が経過した後、相続放棄した事例 依頼者 4...

解決事例

不動産を含む遺産について、遺留分減殺請求をした事例

不動産を含む遺産について、遺留分減殺請求をした事例 依頼者 70代女性 相続人数 3人 相続関...

代表メッセージ

相続問題は,誰にでも起こりえます。

家族が亡くなった場合,急な通夜や葬儀で非常に大変ですし,大切な人を亡くしたことそれ自体が大きなストレスになります。

さらに,相続人の間で骨肉の「争族」争いが発生すれば,その精神的なストレスは計り知れないものになります。

相続人同士が揉める原因としては,自分が他の相続人よりも多く相続財産を取りたいという損得勘定もありますが,それだけではありません。

「勘定」よりも「感情」,つまり,元々心情的な確執があり,その確執が相続をきっかけに一気に表面化するパターンが多いように感じます。

そのような場合,当事者だけで話し合っても感情がぶつかり合って解決の方向に進まず,多くの場合争いが長期化します。その結果,精神的に消耗してしまうのです。

弁護士にご相談いただければ,最終的な司法判断を念頭において,あなたがどのように交渉するのがベストかをアドバイスすることができます。

また,あなたの代理人として,あなたに代わり相手方と交渉することもできます。

まずは,お気軽にご相談ください。

新着情報

2025/06/30

2025/06/27

2023/12/26

2022/05/06

2022/05/06

相続サポートメニュー

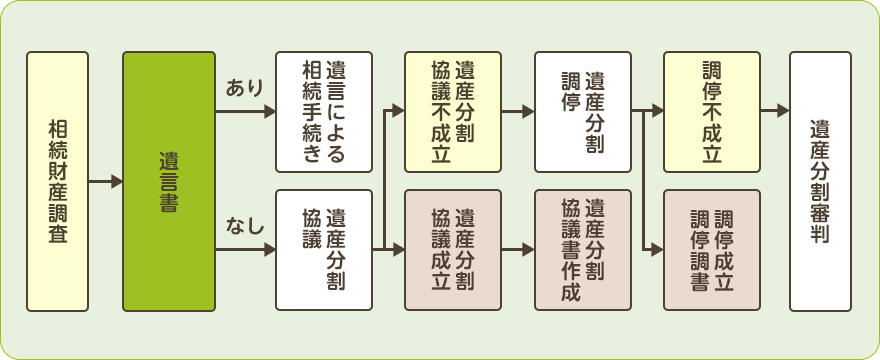

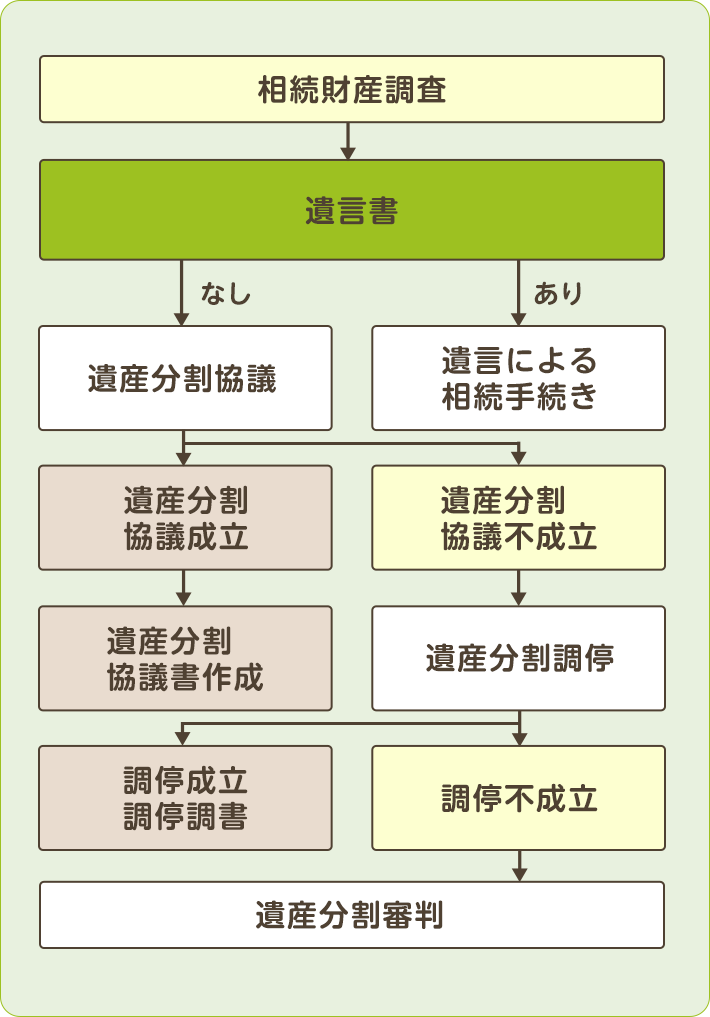

相続解決の流れ

相続の基礎知識

遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。

被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。

遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。

それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。

審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。

たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。

また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。

また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。

①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)

遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。

②相続を開始してから10年(除斥期間)

相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。